Волгоградские морфологи представили свои наработки на геронтологическом форуме

Представители ВолгГМУ приняли участие в работе V Санкт-Петербургского всероссийского геронтологического форума «Развитие геронтологии и приоритеты государственной политики России в сфере комплексной поддержки граждан старшего поколения». Форум прошел на площадке РГПУ им. А.И. Герцена при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и был посвящен памяти президента Геронтологического общества РАН, чл.-корр. РАН В.Н. Анисимова.

Обсуждались вопросы реализация геронтологического системного подхода к оказанию комплексной поддержки людей серебряного возраста, пути совершенствования медицинской составляющей комплексной поддержки граждан старшего поколения: роль, задачи и перспективы развития гериатрической службы, научно-практические направления школы фундаментальной геронтологии.

На научно-практической конференции «Фундаментальные аспекты геронтологии и продление периода активного долголетия пожилых граждан» заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии, к.м.н., доцент В.Л. Загребин представил итоги многолетней работы Волгоградского отделения геронтологического общества РАН по изучению механизмов старения органа зрения.

Физиологическое старения сетчатки сопровождается адаптационными количественными и качественными изменениями на клеточном и субклеточном уровнях, обусловленные проявлениями пластичности ее структур. Изучение этих механизмов позволяет понять этиопатогенез нейродегенеративных офтальмологических заболеваний, таких как старческий локальный амилоидоз и возрастная макулярная дегенерация.

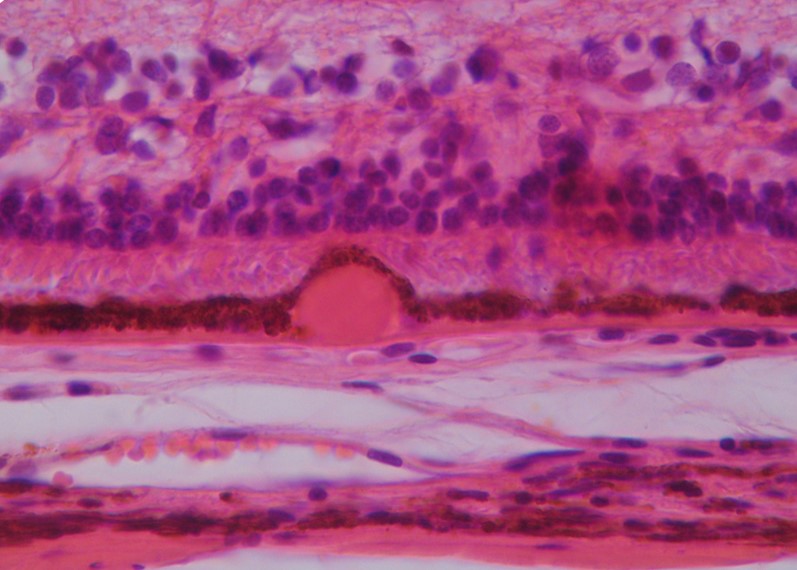

Ученые Волгоградского отделения геронтологического общества РАН провели достаточное серий наблюдений процессов старения сетчатки экспериментальных животных, а также накопили материал клинических случаев. Так, исследователи обратили особое внимание на распространение дендритов палочковых биполярных клеток глубоко в ядерный слой, которые в норме оканчиваются в плексиформном слое. При дальнейшем старении они удлинялись еще больше и внедрялись дальше. Кроме того, дендриты биполярных нейронов образовывали синапсы со сферулами палочковых клеток в этом же слое, где в молодом и зрелом возрастах их обычно не обнаруживается. Эти изменения говорят о пластичности сетчатки, её приспособлении и изменении цитоархитектоники при увеличении нагрузки на фотосенсорные клетки.

Однако при этом определено, что продукты жизнедеятельности с возрастом накапливаются в клетках пигментного эпителия сетчатки, а также частично откладываются в субретинальном пространстве, а также в мембране Бруха в виде специфических друз — мелких округлых образований с четкими границами преимущественно в области макулы и диска зрительного нерва, которые могут привести к дегенерации макулы, центральной части сетчатки, которая отвечает за четкое центральное зрение. Клинически это может проявляться ощущением теней или пятен перед глазами, может появиться ощущение затуманенности или появления темных пятен в центре поля зрения.

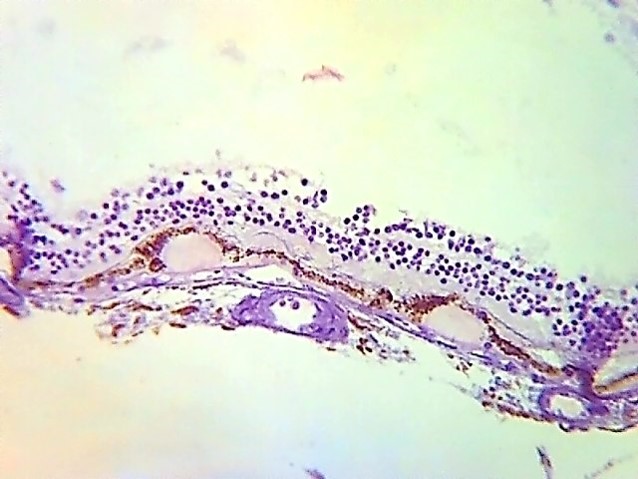

Проведенные современные иммуногистохимические исследования показали, что друзы содержат сферические структуры, составленные из фибрилл, протофибрилл и нефибриллярного β-амилоида. У старых животных друзоподобные образования определялись и в субретинальном пространстве. Учитывая такие корреляционные взаимоотношения отложений β-амилоида и клетками пигментного эпителия сетчатки, можно сделать вывод об участии пигментных клеток в амилоидогенезе, что подтверждает теорию о связи протеинопатии и возрастной макулярной дегенерации.

В презентации доклада были приведены уникальные фотографии председателя Волгоградского отделения геронтологического общества РАН, д.м.н., профессора кафедры судебной медицины В.В. Ермилова. Продемонстированы редкие клинические случаи и наработки Волгоградской школы морфологов, изучающих вопросы старения глаза, которые заложил д.м.н., заслуженный деятель науки РСФСР, блестящий офтальмохирург, на протяжении 30 лет заведовавший кафедрой глазных болезней, один из ведущих офтальмологов Советского Союза и России А.М. Водовозов, автор 25 изобретений, получивших применение в офтальмологии. Более 30 лет назад волгоградские морфологи совместно с профессором А.М. Водовозовым начали изучать изолированный локальный амилоидоз и сенильную макулопатию.

Сегодня основным направлением научных исследований кафедры офтальмологии является изучение клинических аспектов гемоциркуляции глаза. Основателем и руководителем данного направления долгое время был заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор А.В. Петраевский. Сотрудниками кафедры опубликовано более 300 научных работ по данной тематике. Получено 17 патентов на изобретения – способы диагностики и лечения глазных заболеваний. За все это время накоплен большой опыт клинических наблюдений и экспериментальных исследований, бесценный морфологический материал редких случаев, гистологических находок и подтвержденных гипотез.

Профессор В.В. Ермилов привел доказательства патогенетической роли аномального амилоидогенеза при глаукоме и связи последней с церебральным амилоидозом имеют давнюю историю. Им установлено, что старческий амилоидоз глаза в сочетании со старческим церебральным амилоидозом возникает на шестом десятилетии жизни, а частота указанной коморбидной патологии возрастает по мере старения: процент больных со старческим амилоидозом глаза наиболее высок при сенильной и пресенильной деменции. Отсюда закономерны предположения об общих патогенетических механизмах данных заболеваний, а также интерес к поиску окулярных маркеров ранних стадий церебрального амилоидоза, к числу которых относится толщина слоя нервных волокон.

Сотрудники кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии И.А. Дворяшина и А.А. Бессонов совместно с начальником управления информационного развития, к.т.н. А.В. Зубковым представили материалы по разработке метода автоматического компьютерного паттерн-анализа морфологических изображений, который позволит обеспечить сохранность накопленного банка серийных срезов микрофотографий сетчатки по всей её протяженности для сопоставления и верификации редких и сложных нозологий. В медицинском университете студента учат видеть в микроскопе норму и определять патологию, при этом важно не только иметь глубокие фундаментальные теоретические знания, но и насмотренность гистологических микропрепаратов, опыт определения в частности разных форм проявления протеинопатии сетчатки: амилоидные депозиты, нейродегенерации, ретинальной ангиопатии, апоптоза клеток глии и т.д. Все это приходит с опытом, но можно обучить программу определять эти признаки методом сопоставления. Компьютерный паттерн-анализ призван помочь исследователям, объединив в одну базу весь накопленный опыт гистологических исследований сетчатки, а также в перспективе сделать гистологическую диагностику автоматизированным процессом на основе опыта предыдущих поколений.

Директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, д.м.н., проф. Г.А. Рыжак отметила важность многолетней работы школы волгоградских морфологов, которые на протяжении нескольких десятков лет являются ведущими исследователями вопросов возрастной морфологии и старения органа зрения, делая прорывные открытия и систематизируя большой накопленный опыт.

В. Л. Загребин, заведующий кафедрой

гистологии, эмбриологии, цитологии, к.м.н., доцент

Вход в систему

Вход в систему